19. Sep 2025

Neue Studie zum Gebäudeprogramm

Die Studie zeigt, dass mit jedem Förderfranken ein volkswirtschaftlicher Nutzen von mehr als einem Franken erzielt wird.

Die Ergebnisse sind in Anbetracht der laufenden Diskussionen über Kürzungen beim Gebäudeprogramm im Rahmen des Entlastungspakets 27 von grosser Relevanz. Bauenschweiz kritisierte die vorgesehenen Kürzungen bereits in der Vernehmlassung zum Sparpaket des Bundes. Denn die Sanierung des Schweizer Gebäudeparks ist entscheidend, um die Klima- und Energieziele der Schweiz zu erreichen. Nachdem am 28. September nun der Eigenmietwert gefallen ist – und damit einhergehend auch die Abzüge für Gebäudeunterhalt und energetische Sanierungen – gewinnt das Gebäudeprogramm umso mehr an Bedeutung. Bauenschweiz setzt sich deshalb weiterhin gemeinsam mit seinen Mitgliedern und weiteren Verbänden für dessen Sicherung ein.

Volkswirtschaftlicher Blick auf das Gebäudeprogramm

Seit 2010 unterstützt das Gebäudeprogramm von Bund und Kantonen energetische Sanierungen mit dem Ziel, den Treibhausgasausstoss im Gebäudebereich zu senken und die Energieeffizienz zu steigern. Die Studie untersucht das Förderinstrument hinsichtlich seiner volkswirtschaftlichen Auswirkungen.

Substanzielle volkswirtschaftliche Effekte

Die Ergebnisse zeigen: Das Gebäudeprogramm stärkt die Wertschöpfung, schafft Arbeitsplätze, reduziert Umweltkosten, generiert Steuereinnahmen und dämpft die Zunahme des Winterstromverbrauchs.

Alles in Allem wurde durch die geförderten Massnahmen zur Gebäudehüllensanierung und zum Heizungsersatz eine zusätzliche jährliche Bruttowertschöpfung von 535 Mio. CHF erzielt, wovon 250 Mio. CHF auf die Baubranche entfallen. Gleichzeitig wurden über 3’700 Vollzeitstellen (VZÄ) geschaffen. Die Mehrheit davon entfiel ebenfalls in der Baubranche. Die vermiedenen Umweltkosten durch reduzierte Treibhausgas- und Feinstaubemissionen belaufen sich auf rund 1,8 Mrd. CHF. Dabei fallen mit 1,2 Mrd. CHF vor allem die durch den Heizungsersatz eingesparten Treibhausgasemissionen ins Gewicht.

Hinzu kommt, dass das Gebäudeprogramm rund 64 Mio. CHF an zusätzlichen Steuereinnahmen generiert. Mit zusätzlichen 33 Mio. CHF ist in diesem Zusammenhang die Einkommenssteuer hervorzuheben.

Der Ersatz von Öl- und Gasheizungen führt zu zusätzlichem Stromverbrauch im Winter. Diese Studie zeigt, dass dank der Förderung im Bereich Gebäudehülle dieser Anstieg halbiert werden kann.

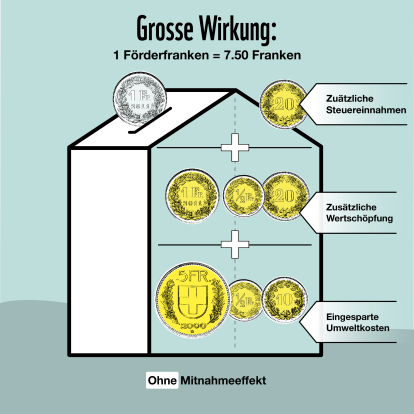

Wird diese Wirkung den Ausgaben im selben Zeitraum gegenübergestellt, so ergibt sich das folgende Bild: Pro investiertem Förderfranken entstehen 1.70 CHF Bruttowertschöpfung, 0.20 CHF Steuereinnahmen und 5.60 CHF eingesparte Umweltkosten.

Exkurs: Mitnahmeeffekt

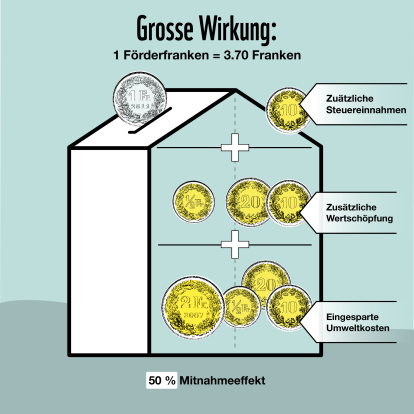

Mitnahmeeffekte geben an, wie hoch der Anteil geförderter Massnahmen ist, die auch ohne Förderung umgesetzt worden wären.

Abbildung 1: Wirkung ohne Mitnahmeeffekt

Abbildung 2: Wirkung mit 50 % Mitnahmeeffekt

Ein Mitnahmeeffekt von 50 Prozent bedeutet, dass die Hälfte der Sanierungen auch ohne finanzielle Förderung durch das Gebäudeprogramm umgesetzt worden wären.

Kürzungen beim Gebäudeprogramm bremsen die Wirtschaft

Im Rahmen des sogenannten Entlastungspakets 2027 plant der Bundesrat, die Bundesgelder für das Gebäudeprogramm (389 Mio. pro Jahr) zu streichen. Vor diesem Hintergrund liefert die Studie eine wichtige Grundlage für eine vollständige Kosten-Nutzen-Abwägung des Gebäudeprogramms.

Die Ergebnisse legen nahe, dass die geplanten Kürzungen die Volkswirtschaft bremsen, Arbeitsplätze vernichten, zu hohen Umweltkosten führen und Steuerausfälle nach sich ziehen würden.

Methodik und Datengrundlage

Über die Studie

- 28.01.2026

Swissbau 2026

Die Swissbau 2026 hat einmal mehr gezeigt, wie vielfältig, innovativ und zukunftsweisend die Schweizer Bauwirtschaft ist. - 28.01.2026

Nachhaltigkeit kommt leicht ins Stocken

Trotz einem Rekordwert kam der positive Trend bei Nachhaltigkeitskriterien im öffentlichen Beschaffungswesen während des letzten ... - 28.01.2026

Parlament verabschiedet Kartellrechtsrevision und bestätigt Handlungsbedarf

Während der Wintersession 2025 haben National- und Ständerat mit der Schlussabstimmung den Handlungsbedarf beim Kartellrecht ...