29. Okt 2025

Eine kurze Geschichte der Schweizer Bauwirtschaft

Wer heute durch die Schweiz fährt, sieht überall die Spuren einer jahrhundertealten Bautradition – vom romanischen Kloster bis zum Beton- oder Holzbau der Moderne. Tauchen Sie in die Geschichte einer Branche ein, die seit Jahrhunderten das Rückgrat der Schweizer Wirtschaft bildet.

Frühgeschichte bis Antike

Jahrhundertelang wurde vor allem mit den Materialien Holz, Naturstein, Backstein und (wenn auch lange in begrenzterem Masse) Eisen gearbeitet. Archäologische Funde von Pfahlbauten aus der Jungstein- und Bronzezeit wurden z.B. in der Bodenseeregion und der Ostschweiz gefunden. Die Bauten in Uferzonen von Seen boten Schutz und den Zugang zu wichtigen Verkehrs- und Handelswegen.

Während der Römerzeit wurde der heutige Schweizer Raum durch ein dichtes Netz von Strassen erschlossen, das vor allem dem Transitverkehr zwischen dem südlichen und dem nördlichen Gebiet des Römischen Reichs diente. Wichtige Verbindungen führten etwa über Alpenpässe wie den Grossen St. Bernhard, den Oberen Hauenstein oder den Bözberg und verbanden Orte wie Genf, Avenches, Windisch und Augst.

Ursprünglich wurden die Strassen zu militärischen Zwecken gebaut zur Versorgung der Armeen. Daraus entwickelten sich mit der Zeit jedoch wirtschaftliche Zentren. Die urbanen Strukturen blieben selbst nach dem Untergang des Römischen Reichs bestehen, zumindest in Europa. Regionen, die einst an römischen Verkehrsachsen lagen, sind auch heute noch wirtschaftlich erfolgreicher.

Vom Mittelalter bis zur Neuzeit

Im Mittelalter war Bauen eine Sache von Adel und Kirche. Fronarbeiter und wandernde Handwerker errichteten Burgen, Schlösser, Kirchen und Klöster. Dadurch entstanden mit der Zeit spezialisierte Berufsgruppen wie Maurer, Steinmetze, Zimmerleute und Ziegelbrenner. Besonders aus dem Tessin und Graubünden zogen viele Handwerker als sogenannte Maestranze durch ganz Europa, wo sie beispielsweise an imposanten Kathedralen arbeiteten.

Mit dem Aufblühen der Städte zwischen dem Bodensee und Genfersee wuchs auch der Bedarf an verschiedenen Bauleistungen rasant: Häuser, Brücken, Strassen, Kanäle und Stadtbefestigungen. All dies verlangte nach Know-how, Organisation und Handwerkskunst. So entstanden zeitgleich Zünfte, die die Ausbildung und die Qualität des Handwerks sicherten sowie Bauhütten für Grossprojekte wie das Berner Münster. In den Bauhütten arbeiteten Meister unterschiedlicher Gewerke zusammen. So entwickelten sich frühe Formen des Projektmanagements und die Hütten bildeten Zentren des Wissens und der Organisation. Auf dem Land bauten Bauern währenddessen meist noch in Eigenregie mit der Unterstützung ihrer Nachbarn.

Frühkapitalismus und Unternehmertum

Im Spätmittelalter begann sich das Bauwesen zu verändern. Komplexe Bauaufträge wurden zunehmend von gewinnorientierten Unternehmen übernommen, die oft mehrere Dutzend Lohnarbeiter anstellten. Besonders ausgeprägt war dies auf dem Land, wo keine Zünfte herrschten, deren Zweck nicht in erster Linie in Gewinnmaximierung bestand, sondern darin Stabilität und Solidarität zu schaffen.

Bauunternehmer beschäftigten Dutzende Arbeiter und führten komplexe Projekte aus. Damit wurde das Fundament gelegt für eine neue Baukultur, in der betriebswirtschaftliche Planung, Arbeitsteilung und technische Innovation an Bedeutung gewannen.

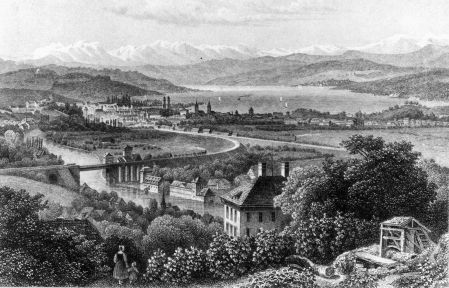

Parallel dazu entstanden im 19. Jahrhundert Baugesellschaften, die ganze Stadtquartiere erschufen, so etwa das Berner Kirchenfeldquartier oder das Basler Gundeldingerquartier.

Industrialisierung

Die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts war die Geburtsstunde der modernen Bauwirtschaft. Motorbetriebene Baumaschinen und vorfabrizierte Betonelemente veränderten das Bauen grundlegend.

Neue Techniken und Baustoffe wie Eisen und Stahl revolutionierten insbesondere den Brücken- und Bahnbau. Die Eisenbahn, und mit ihr die Bauwirtschaft, die ihre Entstehung überhaupt erst ermöglichte, spielten während der Industrialisierung eine zentrale Rolle. Ohne sie wäre die Schweiz wohl noch über Jahrzehnte ein Agrarland geblieben.

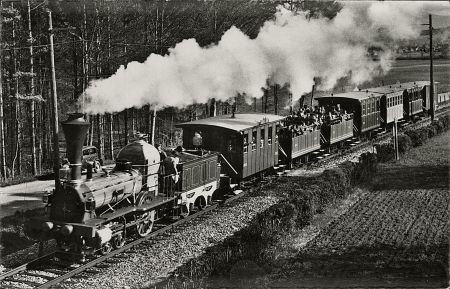

1847 fuhr mit der «Spanisch-Brötli-Bahn» die erste Schweizer Bahnlinie für den Personenverkehr von Baden nach Zürich – ein Meilenstein in der Verkehrsgeschichte des Landes.

© ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv

© ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv

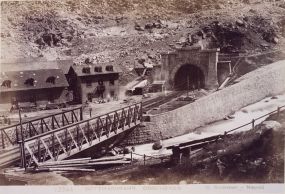

1882 wurde mit dem Gotthardtunnel ein weiteres bedeutendes, wenn nicht sogar das bedeutendste, Schweizer Verkehrsprojekt fertiggestellt.

© ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv

20. Jahrhundert

Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs strebte die Schweiz nach (mehr) Unabhängigkeit bei der Stromerzeugung und der Herstellung von Baustoffen. Zementwerke und grosse Bauunternehmen profitierten von der vielfältigen Anwendung von Beton und erlebten einen Aufschwung.

Die grosse Blütezeit folgte jedoch nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs: Nationalstrassen, Kraftwerke (Stauwerke und AKWs), neue Wohnsiedlungen und Industrieanlagen prägten die 1950er bis 1970er Jahre.

Doch Wirtschaftskrisen führten immer wieder zu Einbrüchen, etwa in den 1970er und 1990er Jahren. Viele traditionsreiche Unternehmen gerieten unter Druck. Trotzdem blieb die Bauwirtschaft eine der tragenden Säulen der Schweizer Volkswirtschaft.

21. Jahrhundert

Die Branche steht erneut an einem Wendepunkt: Nachhaltigkeit, Digitalisierung und der Fachkräftebedarf prägen die grossen Diskussionen. Kreislaufwirtschaft, BIM, erneuerbare Energien, 3D-Druck, Carbon Capture… Die Themen gehen nicht aus. Auch die Zeiten mögen sich ändern, aber eines ist klar: Gebaut wird immer – gestern, heute und morgen.

Die Menschen

Die Bauwirtschaft war stets ein Spiegel gesellschaftlicher Veränderungen. Schon im 19. Jahrhundert kamen zahlreiche Arbeiter aus Norditalien in die Schweiz. Bis heute ist die Branche auf Zuwanderung angewiesen. Seit den 1960er Jahren stammen rund 60% der Bauarbeiter aus dem Ausland.

Die Arbeitsbedingungen waren in der Vergangenheit hart und gefährlich. Seither hat sich jedoch viel getan. Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz stehen heute an oberster Stelle. Mehr dazu kann im Positionspapier der Schweizer Bauwirtschaft nachgelesen werden.

Die Schweizer Bauwirtschaft in Zahlen

Heute beschäftigt die Bauwirtschaft rund 500'000 Fachkräfte, bildet 20% aller Lernenden aus und macht 12% des Schweizer Bruttoinlandsprodukts aus.

Quellen

Armand Brulhart: "Bauwesen", in: Historisches Lexikon der Schweiz (HLS). Online: https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/014002/2014-06-26/, konsultiert am 21.10.2025.

Benedikt Meyer: "Durchbruch am Gotthard", in Blog Nationalmuseum. Online: https://blog.nationalmuseum.ch/2019/10/durchbruch-am-gotthard/, konsultiert am 21.10.2025.

Christian Lüthi: "Baugewerbe", in: Historisches Lexikon der Schweiz (HLS). Online: https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/041548/2015-07-22/, konsultiert am 21.10.2025.

Hans-Ulrich Schiedt und Heinz Herzig: "Strassen", in: Historisches Lexikon der Schweiz (HLS). Online: https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/007959/2015-02-10/, konsultiert am 29.10.2025.

Niccolò Schmitter: "Wie Römerstrassen zu Wohlstand führten", in: Tagesanzeiger. Online: https://www.tagesanzeiger.ch/wie-roemerstrassen-zu-wohlstand-fuehrten-770179170822, konsultiert am 29.10.2025.

Stefan Krötsch: "Geschichte des Holzbaus", in: Baunetz. Online: https://www.baunetzwissen.de/holz/fachwissen/einfuehrung/geschichte-des-holzbaus-6640622, konsultiert am 21.10.2025.

Tagesschau: "5317 Kilometer in 175 Jahren: Eine Zeitreise durch die Schweizer Eisenbahn-Geschichte", in: SRF News. Online: https://www.srf.ch/news/schweiz/5317-kilometer-in-175-jahren-eine-zeitreise-durch-die-schweizer-eisenbahn-geschichte, konsultiert am 21.10.2025.

- 12.01.2026

Politischer Ausblick 2026

Welche Themen prägen die Bauwirtschaft dieses Jahr? Bauenschweiz-Präsident Ständerat Hans Wicki gibt einen Überblick. - 17.12.2025

Totalrevision der Maschinenverordnung

Bauenschweiz hat an der Vernehmlassung teilgenommen. - 16.12.2025

Pa. Iv. Grossen «Klare Spielregeln für Bundesunternehmen im Wettbewerb mit Privaten»

Bauenschweiz hat an der Vernehmlassung teilgenommen.